核定征收园区开票限额全解析,老板必知的节税红线与风险预警

老张最近很上火,他在某热门税收洼地注册的个体户,一直享受着核定征收的低税率优惠,上个月接了个大单,一高兴发票开超了核定金额几十万,结果呢?园区管委会直接通知:优惠资格暂停!不仅当月多缴了好几万税款,后续业务也卡住了,他懊悔地拍大腿:“早知这限额是动不得的高压线,我说啥也不会图一时痛快啊!”

核定征收:不是免税天堂,而是“核定”的优惠

很多老板一听“核定征收”,眼睛就亮了,觉得找到了低税率的“金矿”,确实,相比常见的查账征收(根据实际利润×税率),核定征收简单粗暴得多:

- 原理简单: 税务部门或园区管委会根据你的行业、规模、地段等因素,直接核定一个利润率或者直接核定一个固定的税额/税率,核定你这个小超市的利润率是5%,或者每个月固定交500元税。

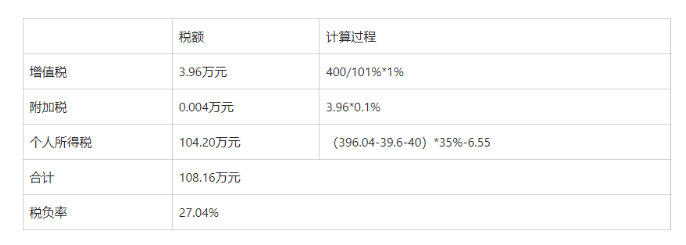

- 计算省心: 你开发票(销售收入)后,不用费劲核算所有成本费用,直接用开票额×核定利润率×对应税率(或直接用开票额×核定征收率)就能算出要交的税,比如开了100万票,核定利润率5%,适用税率20%(个税),那就交100万×5%×20% = 1万块钱税。

- 吸引力强: 核定的利润率或征收率往往显著低于同类企业在查账征收下的实际税负,尤其对那些成本费用票难取得的企业(如设计、咨询、技术服务等),节税效果立竿见影。

关键点醒: 核定征收是建立在业务真实、规模可控、符合核定条件基础上的简化征管方式,它不是无条件的免税或超低税率!给你核定了,就相当于税务部门给你戴上了一副“税务望远镜”,他们通过这个望远镜,认为你在这个额度或比例内经营是合理的、风险可控的,一旦你开票额大大超出这个“望远镜”的观测范围,对不起,望远镜就失效了,他们就得拿“显微镜”来仔细看看你了——也就是要求你转为查账征收,或者核查业务的真实性。

开票限额:核定园区的核心“紧箍咒”

核定征收园区(税收洼地)为了控制自身风险、确保政策可持续,必然会对享受核定政策的企业(个体户、个独、合伙企业等)设定开票额度上限,这就是那把悬在头上的“达摩克利斯之剑”,你需要搞懂这几点:

-

限额标准从哪来?五花八门!

- 年度总额限死: 最常见!园区规定单个主体一年累计开票额不得超过500万,超了?全年核定优惠可能泡汤!某知名建材个体户老板李总,前11个月开了480万,心想最后一个月再接个小单就完美收官,结果12月初意外接了个80万订单,开完票一算全年560万!园区直接取消其当年核定资格,要求按查账征收补税,算下来多掏了近15万,利润全搭进去了。

- 月度/季度细水长流: 有的园区按月或按季控制,每月开票不超过50万,超了当月的优惠可能就没了,某电商服务工作室小王,3月份因促销活动开票55万,超了当月核定限额5万,结果3月份整月的税都不能按核定征收率算了,必须按更高税率补差。

- 行业区别对待: 贸易类企业限额通常远低于服务类,某园区规定商贸公司年开票限300万,而信息技术服务公司可到800万,搞批发的赵老板和搞软件开发的孙总在同一个园区喝茶,聊起限额,赵老板只能羡慕孙总的“额度自由”。

- 主体类型差异: 个体户、个独、合伙企业的限额也可能不同。

- 政策动态调整: 别以为去年500万,今年还是500万!园区政策收紧是常态,去年在华东某园区享受800万限额的刘会计,今年初兴冲冲准备大干一场,却被通知新注册企业限额统一降到450万,业务规划全打乱。

-

超限的后果:绝不仅仅是多交点税!

- 优惠资格“熔断”: 最直接的后果就是当期或全年无法再享受核定征收优惠,税务局/管委会会让你按查账征收方式(通常是更高的税负)补缴税款,甚至可能追溯调整,这中间的税差往往是巨大的。

- 强制“查账”没商量: 超限是触发税务重点关注的强信号!税务部门会要求你提供完整的账簿凭证、成本发票、银行流水等,证明业务的真实性和成本合理性,对于平时“核算靠Excel,发票靠缘分”的企业,这简直是噩梦,老张被查时,翻箱倒柜也凑不齐成本票,最后只能认缴高额税款。

- 政策红利“永久剥夺”: 频繁超限或严重超限,可能会被园区取消享受任何核定征收优惠的资格,甚至被“劝退”。

- 牵连园区,殃及池鱼: 如果一个园区超限企业过多,会引起上级税务机关对该园区整体政策合规性的审查,可能导致整个园区的核定政策被叫停或收紧,别让你的“一时爽”,连累整个园区的同行都没饭吃!

-

“额度”怎么定的?不只是拍脑袋!

- 政策合规性: 园区首先要确保自己的政策在国家法律法规框架内,过高的、无节制的开票额度容易引发监管风险。

- 风险控制阀: 额度是园区管理风险的核心工具,额度设得太高,万一企业虚开发票、业务不实,园区首当其冲要担责,额度就像园区的“安全阀”。

- 资源承载力: 一个园区的招商、服务、监管能力是有限的,无限制地放额度,服务质量和管理水平必然下降,最终损害所有入园企业利益。

- 平衡木游戏: 园区要在“吸引企业入驻(给甜头)”和“保障政策安全(控风险)”之间找平衡,太低的额度没吸引力,太高的额度玩火自焚。

实操中的风险雷区:你以为的“技巧”可能是炸弹

围绕开票限额,不少“江湖操作”暗藏巨大风险:

-

“化整为零”的诱惑: 一个主体额度不够?那就注册2个、3个甚至更多!听起来很美?风险在于:

- 关联交易现原形: 多个主体开票给同一个下游客户,特别是金额、时间、服务内容高度关联,税务局一眼就能看出你在“分拆”,某贸易公司老板用老婆、小舅子名义在同一个园区注册了3家个体户,轮流给同一个大客户开票,结果金税系统报警,关联交易被穿透,3家同时被取消核定资格并立案稽查。

- 注册信息露马脚: 联系电话、注册地址、甚至银行账户高度雷同或关联,是明显的分拆信号,别以为税务部门在打瞌睡,他们的数据比对系统比你想象的强大。

- 资金回流必被抓: 下游客户把钱付给不同的主体,但这些主体的资金最终又流向同一个人或关联账户,形成闭环回流,这是虚开的最典型证据之一。

-

“强行超限”的侥幸: 想着“我就超一点,不会被发现”或者“先开了再说,查到再补”?风险在于:

- 系统监控无死角: 金税系统对发票开具情况实时监控,超限行为几乎在发生时就会被系统预警,园区或税务局能第一时间知晓,不存在“查不到”的侥幸。

- 补税+滞纳金+罚款套餐: 超限被发现,不仅要按查账征收补巨额税款差额,还要按天计算滞纳金(年化约18%!),并可能面临0.5倍到5倍的罚款,超的那点额度,赚的利润可能还不够交罚款和滞纳金。

- 信用污点伴终身: 纳税信用等级直接降档(D级最惨),影响贷款、投标、享受其他优惠政策,法人还可能被限制高消费、出行。

-

“变票冲量”的陷阱: 为了不超限额,接受上游开的品名、金额、数量严重不符的发票来“冲成本”(比如大量开“咨询费”、“服务费”),或者给下游虚开品目不实的发票。风险在于:

- 三流合一是底线: 货物流(服务流)、发票流、资金流不一致是虚开的核心判定标准,变票行为极易触碰虚开增值税专用发票的红线,那可是刑事责任!某科技公司为冲成本,接受大量与业务无关的“技术服务费”发票,被稽查后证实为虚开,负责人直接面临刑事追诉。

- 行业逻辑讲不通: 一个卖五金的小店,一个月“咨询费”成本占了80%,这合乎常理吗?税务稽查人员不是外行,反常即为妖。

-

“忽视基础管理”的隐患: 觉得核定征收不用管成本发票?大错特错!

- 业务真实是生命线: 即使开票在限额内,如果业务被查实是虚构的,或者缺乏基本的业务佐证(合同、物流、交付记录、沟通痕迹等),同样会被认定为虚开,取消核定资格并重罚。

- “四流一致”是护身符: 合同流、发票流、资金流、货物流(或服务流)必须保持一致,这是证明业务真实性的最有力证据。

- 基础账务不能丢: 即使核定征收,也应建立规范的简易账簿,保存好收支凭证,这是证明你确实符合核定条件(规模小、核算能力弱)的重要依据,也是在万一被核查时自证清白的材料。

安全玩转核定园区:限额下的生存与发展法则

想长期、稳定、安全地享受核定征收政策红利?务必遵守这些铁律:

-

吃透政策是前提: 入园前,白纸黑字问清楚:

- 核定方式?是核定应税所得率还是定额税?

- 开票限额? 是年、季还是月?具体额度多少?精确到元!(别听“大概几百万”这种模糊说法)

- 超限如何处理?是取消当期优惠?取消全年优惠?还是直接取消资格?

- 政策稳定性如何?是否有变动预期?找园区管委会要书面政策文件或官方说明,口头承诺不作数。

-

精准卡位是核心:

- 设定预警红线: 比如年度限额500万,给自己设定450万的硬性预警线,达到450万,立刻停止开票,哪怕生意再好也要忍住!可以引导客户下个月再合作。

- 分拆需谨慎且合规: 如果业务量确实远超单个主体限额,考虑分拆必须做到:

- 业务真实独立: 每个主体必须有独立的业务场景、客户、合同、团队(至少形式独立)、成本支出,避免关联交易。

- 物理隔离: 注册地址、联系电话、经营场所、银行账户、核心人员尽量差异化。

- 分散园区: 极端重要的客户,不要把所有主体放在同一个园区,分散到不同区域的不同合规园区,降低关联性风险(但管理成本会增加)。

- 拥抱查账征收: 当业务规模确实做大了,超出核定征收适用的“小型微利”范畴,主动、合规地转为查账征收是唯一正道,提前规划,规范财务,该取的发票取好,该建的账建好,虽然税率可能提高,但这是企业成长的必然阶段,安全比什么都重要。

-

夯实内功是保障:

- 业务真实为王: 每一张发票背后,必须有真实、可验证的业务支撑,合同、沟通记录、交付成果、付款凭证一个都不能少。

- “四流一致”是底线: 确保合同、发票、资金、货物/服务流向清晰一致,经得起任何检查,这是税务稽查时最硬的“盾牌”。

- 基础凭证留周全: 即使是核定征收,也要养成收集和妥善保管与经营相关的各类凭证(进货单、运费单、支付凭证、合同等)的习惯,这是证明业务真实性和成本合理性的基础。

- “一票三查”好习惯: 收进一张成本发票,查查是否品目相符、金额合理、来源可靠(对方是否正常纳税企业);开出一张发票,确认业务真实、客户信息准确、限额未超,养成这个习惯,风险能规避大半。

-

动态关注是必须:

- 紧盯政策风向: 定期关注园区官方通知、税务政策变化,加入园区企业群,多和靠谱的同行或专业财税顾问交流,政策收紧往往有风声。

- 定期“体检”: 每季度或每半年,复盘一下开票情况、业务模式、凭证留存状况,及时发现潜在风险点,可以请专业财税人员帮忙把关。

核定征收园区的开票限额,绝非一纸空文,而是实实在在的“税务安全帽”,它既标明了优惠的边界,也划定了风险的雷池,老张的经历不是个例,是无数忽视限额红线老板的缩影,在税收洼地掘金,真正的智慧不在于如何绞尽脑汁突破限额,而在于如何戴着这副“安全帽”,在限额之内,把真实、合规的业务做扎实、做长久。

把限额当作经营的标尺,而非束缚的锁链,当开票额接近预警线,那不是生意的终点,而是提醒你该优化服务、提升单价,或者为合规壮大做好准备,毕竟,安全赚到的钱才是自己的钱,踩着红线的“超额利润”,不过是税务稽查账簿上的一笔待缴税款。

税收园区政策如同潮水,总有起伏变化,唯有真实的业务、规范的运营、对规则的敬畏,才是穿越政策周期的永恒法则,核定征收是工具,而非目的;开票限额是边界,而非漏洞——懂得在边界内舞蹈的经营者,才能走得更稳更远。

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号